Quand la pop culture influence nos désirs

- Laure ROUSSELET

- 17 juin

- 10 min de lecture

Enfant, qui n’a jamais rêvé devant La Belle au bois dormant, sauvée par le baiser d’un prince charmant ? Qui n’a jamais admiré la tension magnétique entre Alain Delon et Romy Schneider dans La Piscine ou encore ri des maladresses amoureuses de Ross dans Friends ? Ces scènes, anodines à première vue, façonnent pourtant nos imaginaires et influencent, souvent à notre insu, notre vision des relations entre hommes et femmes.

Dès l’enfance, les contes de fées imposent des schémas narratifs qui ancrent des normes genrées rigides : les héroïnes, souvent passives, attendent qu’un prince vienne les sauver, tandis que les figures de pouvoir féminin, comme Maléfique, sont diabolisées. Comme nous l’affirme Chloé Thibaud, autrice de Désirer la violence : ce(ux) que la pop culture nous apprend à aimer : « Disney oppose toujours deux types de femmes : la gentille princesse face à la méchante sorcière. » Ces récits, bien que merveilleux, perpétuent des stéréotypes difficiles à déconstruire.

Même les héroïnes modernes de Disney, comme Vaiana ou Elsa, bien que incarnant davantage d’autonomie, restent prisonnières de stéréotypes de perfection physique et morale. Pour Jennifer Padjemi, journaliste et essayiste féministe, ces ajustements de la part de Disney restent superficiels. Ils ne suffisent pas : les récits doivent explorer de nouveaux horizons, loin des attentes sociétales classiques.

La “Pop culture du viol”

On l’a vu, nos contes de fées préférés véhiculent des schémas genrés et problématiques. Mais pas seulement. À l’instar du film Un Tramway nommé Désir, adapté de la pièce du même nom de Tennesse Williams, dont les comportements violents de Stanley Kowalski sont justifiés par son passé traumatique. Les séries ne sont pas en reste. Gossip Girl, notamment à travers le personnage de Chuck Bass, représente l'exemple parfait de la romantisation de la violence. Chloé Thibaud parle même du : « Syndrome Chuck Bass, un exemple parfait : on romantise un personnage manipulateur et violent en justifiant ses actes par son passé traumatique. »

Cette tendance se reflète également dans des affaires récentes, comme celle des viols de Mazan, qui met en lumière une réalité particulièrement sombre. Gisèle Pelicot, droguée à son insu, a été violée par plusieurs hommes sous la complicité de son mari, Dominique Pelicot. Ces événements montrent que ces récits culturels ne se limitent pas à l’écran : ils sont bien réels et influencent nos comportements.

Chloé Thibaud, dans son livre parle de "pop culture du viol", désignant comment ces œuvres romantisent, banalisent et légitiment les violences sexistes et sexuelles.

“La pop culture du viol, comme je l’appelle, c'est ce que je pointe du doigt dans dans [mon] livre, à travers tous ces films et ces séries qui nous ont finalement appris que les agressions sexuelles, ce n’était pas “si grave”. Mais ça peut aussi être des sketchs humoristiques. J'ai écrit un article sur le dernier spectacle de Florence Foresti, par exemple, dont je considère qu'il promeut par moment cette culture du viol.”.

Ce concept rejoint l’analyse de Valérie Rey-Robert dans Une culture du viol à la française, qui démontre comment ces récits ancrent la violence dans nos normes culturelles. Iris Brey, quant à elle, souligne dans Le Regard féminin que le "male gaze", omniprésent dans la narration, renforce la représentation des femmes comme objets de désir ou victimes passives. Ces récits influencent directement nos perceptions et entretiennent les inégalités de genre.

La musique illustre aussi cette tendance. Requiem pour un fou de Johnny Hallyday transforme la violence en preuve d’amour ultime. Valérie Rey-Robert explique que ce type de message contribue à légitimer des comportements abusifs.

Avec l’apparition du rap dans les années 1990, la question des paroles, à priori sexistes, devient un véritable sujet. Eminem, dans Kim, va jusqu’à raconter le meurtre fictif d’une femme, de manière brutale, brouillant les frontières entre fiction et apologie de la violence. En France, des artistes de la nouvelle génération tels que Damso, Nekfeu ou Lomepal suscitent des polémiques pour des textes jugés problématiques, écoutés massivement par les jeunes, notamment des garçons.

Les œuvres populaires, même légères, participent, aussi, à cette normalisation. Pretty Woman glorifie une relation déséquilibrée entre un homme riche, Richard Gere, et une prostituée, incarnée par Julia Roberts. Dans Friends, Ross Geller incarne la jalousie possessive, banalisée sous couvert d’humour. Dans L’Auberge espagnole, film culte de Cédric Klapish, les comportements problématiques du héros principal, Xavier, ne sont jamais remis en question. Thibaud explique que : « Quand une œuvre devient populaire, elle acquiert une légitimité culturelle. C’est ce qui rend si difficile la critique des récits problématiques. »

"Dans la vraie vie, les Clotaire ne changent pas pour les Jackie"

« Si je devais citer un film en 2024 qui a eu une influence particulièrement négative, ce serait sans hésiter L’Amour Ouf de Gilles Lellouche. C’est typiquement le genre d’œuvre qui, sous couvert d’une esthétique soignée et d’une bande originale envoûtante, continue de glorifier des modèles relationnels toxiques. Clotaire, le personnage principal, incarne ce mythe du "bad-boy" torturé, violent, mais tellement "profond" qu’on en oublie ses comportements abusifs. Et le pire, c’est qu’on justifie tout ça par l’idée que l’amour d’une femme – ici Jackie – peut le sauver ou le changer. Ces récits normalisent l’idée que souffrir ou accepter des violences, c’est une preuve d’amour. Le danger, c’est que des jeunes, influencés par ces représentations, finissent par intégrer ces schémas comme normaux ou même désirables dans leurs propres relations. » - Chloé THIBAUD

Véritable problème de société

La violence, sous toutes ses formes, est malheureusement trop souvent normalisée dans la culture populaire. Ce ne sont pas les chiffres qui diront le contraire : en 2023, 271 000 cas de violences conjugales ont été signalés en France (+10 % par rapport à 2022), et les viols déclarés ont augmenté de 20 %.

Des scandales récents, comme celui impliquant le chanteur américain P. Diddy, accusé de viol et d’agressions sexuelles sur des mineur, rappellent combien la culture populaire influence nos attitudes envers les VSS. Comprendre la "culture du viol" passe par une analyse critique. Valérie Rey-Robert et Chloé Thibaud insistent sur l’impact inconscient de ces récits. Iris Brey appelle à réinventer des narrations où les femmes ne sont plus passives, mais actrices de leurs choix. En proposant des modèles plus équilibrés et diversifiés, la pop culture peut devenir un levier puissant pour déconstruire les normes sexistes.

"La pop culture agit comme un miroir des émotions humaines.”

- psychiatre Jean Victor Blanc

Dans la culture populaire, les figures masculines dangereuses et mystérieuses captivent, mêlant séduction et toxicité. Cette fascination repose sur des mécanismes émotionnels profonds et des constructions sociales véhiculées par le cinéma, la télévision et la littérature, comme l’évoque Jean Victor Blanc dans son livre Pop&psy.

De Harry Powell, le révérend charismatique et manipulateur dans La Nuit du Chasseur à Joe Goldberg, le harceleur et meurtrier romantisé dans la série You, ils incarnent parfaitement le phénomène de gaslighting décrit par Hélène Frappat dans son essai Le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Ce processus de manipulation psychologique amène les victimes à douter de leur réalité, renforçant ainsi leur dépendance émotionnelle envers leur agresseur. Ces personnages, souvent humanisés par un passé traumatique, incarnent un paradoxe : leur danger est glorifié sous couvert de romantisme ou de vulnérabilité.

Selon Jean-Victor Blanc, psychiatre et auteur de Pop & Psy, "la pop culture agit comme un miroir des émotions humaines.”, offrant ainsi une catharsis tout en validant des relations toxiques. Mona Chollet, essayiste féministe et autrice de Réinventer l’amour note cependant que ces récits normalisent des attentes irréalistes où passion et souffrance sont indissociables.

Pourtant, on peut observer que certaines œuvres plus récentes amorcent un tournant en proposant des récits qui valorisent des relations saines et respectueuses.

Un changement de cap

Des œuvres récentes amorcent un tournant en proposant des récits qui valorisent des relations saines et respectueuses. À l’image de la série britannique Sex Education, qui aborde des thèmes comme le consentement, la sexualité ou les identités de genre, en mettant en avant l’écoute et la communication. Dans un contexte où les jeunes se questionnent sur tous ces sujets, elle répond à ce besoin croissant qu'ont les jeunes à en parler. Geneviève Sellier, dans Le cinéma au prisme des rapports de sexe, montre que ces récits recentrent les femmes sur leurs propres désirs, loin des schémas traditionnels, un écho amplifié par #MeToo et la place croissante des réalisatrices.

Dans le domaine musical, des artistes comme Angèle, avec son titre Balance ton quoi, et Aya Nakamura, avec des chansons comme Djadja ou Pookie, renversent les codes traditionnels en présentant des femmes indépendantes et affirmées. Ces chansons ne se contentent pas de dénoncer les comportements sexistes : elles offrent une image positive des femmes qui prennent ou reprennent le contrôle. Plus récemment, c’est Hélèna Bailly, révélée lors de la Star Academy 2023, qui s’ajoute à cette nouvelle vague avec la chanson “Mauvais Garçon”. Loin de glamouriser les relations conflictuelles, cette chanson les dénoncent.

Ces récits alternatifs montrent qu’un autre modèle est possible. Toutefois, comme le souligne Jean-Victor Blanc dans Pop & Psy, leur impact dépend de l’ampleur de leur diffusion et de l’éducation critique qui les accompagne.

En somme, la culture populaire, telle qu’elle est aujourd'hui, façonne nos imaginaires bien plus qu’elle ne les reflète. Un changement est possible mais cette révolution culturelle est loin d’être achevée. Les récits alternatifs parviendront-ils à s’imposer face à l’omniprésence des modèles classiques ? Leur influence réelle sur les comportements et les mentalités reste à mesurer. Dans une société en quête de renouveau, il incombe aux artistes de demain de prendre leur part de responsabilité pour façonner des imaginaires collectifs où l’égalité et le respect ne sont plus des exceptions, mais des évidences.

De Laure ROUSSELET et Charly DINCHER

ANNEXE:

1. Définitions

Pop Culture

Ensemble des productions culturelles grand public qui façonnent nos imaginaires et parfois reproduisent des normes genrées.

Male Gaze

Regard masculin qui objectifie la représentation des femmes dans les œuvres culturelles, renforçant leur passivité.

Culture du Viol

Ensemble des discours et pratiques qui banalisent, légitiment ou normalisent les violences sexuelles et sexistes.

Gaslighting

Manipulation psychologique visant à faire douter la victime de sa perception et de sa réalité, renforçant le contrôle de l'agresseur.

VSS (Violences Sexistes et Sexuelles)

Ensemble des actes et comportements abusifs à connotation sexuelle, contribuant aux rapports de domination entre les genres.

2. Cartographie des Œuvres et Figures Citées

Films & contes:

La Belle au bois dormant

N’oublie jamais

La Piscine

La Fureur de vivre

Pretty Woman

L’Auberge espagnole

La Nuit du Chasseur (pour la référence à Harry Powell)

Un Tramway nommé désir

L’Amour ouf

Séries Télévisées :

Friends

Sex Education

You (pour la référence à Joe Goldberg)

Personnages Disney :

Les princesses classiques: Cendrillon, Blanche Neige, Aurore

Maléfique

Vaiana

Elsa

Musiques citées :

Requiem pour un fou (Johnny Hallyday)

Kim (Eminem)

Balance ton quoi (Angèle)

Djadja et Pookie (Aya Nakamura)

Mauvais Garçon (Hélèna Bailly)

Rappeurs français avec Damso, Nekfeu, Lomepal

Personnages de films :

Alain Delon (dans La Piscine)

Romy Schneider (dans La Piscine)

James Dean (dans La Fureur de vivre)

Ross Geller (dans Friends)

Allie et Noah (dans N’oublie jamais)

Xavier (personnage de L’Auberge espagnole)

Stanley Kowalski (dans Un tramway nommé désir)

Clotaire (dans l’Amour ouf)

Experts du sujet :

Interview de Chloé Thibaud le 15 novembre 2024 (auteure de Désirer la violence et référence à la pop culture du viol)

Jennifer Padjemi (auteure de Féminismes & Pop Culture)

Valérie Rey-Robert (auteure de Une culture du viol à la française)

Iris Brey (auteure de Le Regard féminin)

Jean-Victor Blanc (auteur de Pop & Psy)

Hélène Frappat (auteure de Le Gaslighting ou l’art de faire taire les femmes)

Mona Chollet (auteure de Réinventer l’amour)

Geneviève Sellier (auteure de Le Cinéma au prisme des rapports de sexe)

Actuaité :

Gisèle Pelicot et Dominique Pelicot (affaire des viols de Mazan)

Affaire P. Diddy (chanteur américain)

3. Données Statistiques

Violences Conjugales (France, 2023)

271 000 cas signalés, soit une augmentation de +10 % par rapport à 2022.

Violences Sexuelles / Cas de Viols Déclarés

Augmentation de 20 % des cas déclarés sur la période indiquée.

(Source: interieur.gouv.fr)

4. Bibliographie

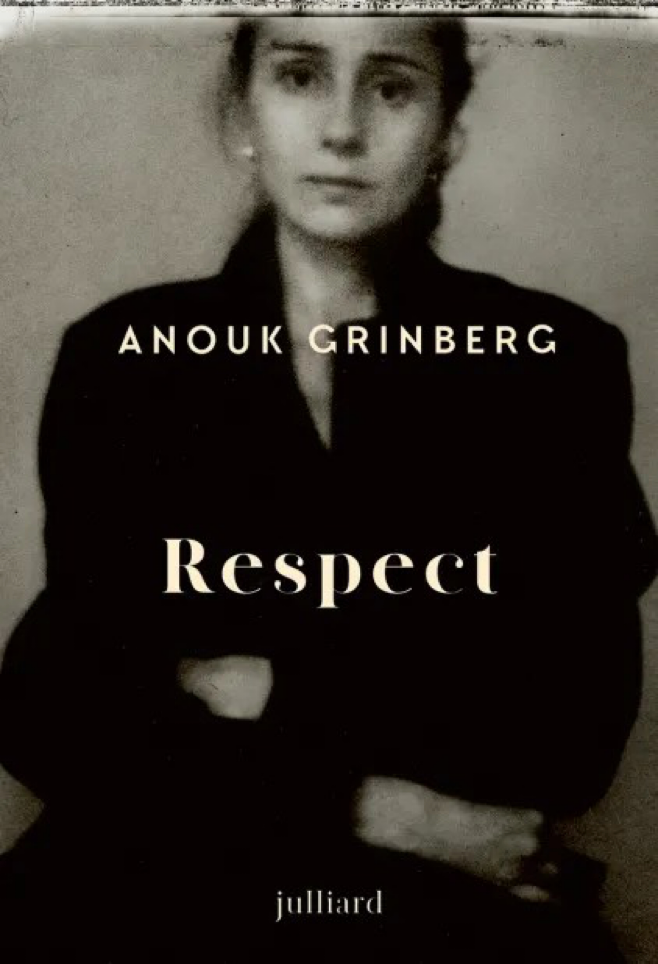

Thibaud, Chloé, Désirer la violence : Ce(ux) que la pop culture nous apprend à aimer, Les Insolentes, 2024.

Padjemi, Jennifer, Féminismes & Pop Culture, Éditions Stock, 2020.

Rey-Robert, Valérie, Une culture du viol à la française : Du « troussage de domestique » à la « liberté d’importuner », Libertalia, 2019.

Brey, Iris, Le Regard féminin : Une révolution à l’écran, Éditions de l’Olivier, 2020.

Blanc, Jean-Victor, Pop & Psy : Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques, Éditions Plon, 2019.

Frappat, Hélène, Le Gaslighting ou l’art de faire taire les femmes, Éditions de L’Observatoire, 2023.

Chollet, Mona, Réinventer l’amour : Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, Éditions Zones, 2021.

Sellier, Geneviève, Le Cinéma au prisme des rapports de sexe, Vrin, 2009.

5. Sources

"Mauvais garçon", définition Larousse.

"Féminismes et Pop Culture : Vers une représentation juste des minorités", Dieses.fr.

"Comment la culture pop impacte la société ?", Culture Populaire.

"Chez soi : L’impact culturel des récits domestiques", Éditions Zones.

"Six fois où la pop culture nous a fait aimer la violence et les hommes problématiques", Madmoizelle.

"Des femmes, du genre et des médias : Stéréotypes à tous les étages", La Revue des Médias.

"La valorisation des bad-boys : C’est pas bientôt fini ?", L’ADN.

"4 archétypes de masculinité toxique qu’on retrouve dans la fiction", Tapage Magazine.

"Questions de genre, questions de culture", Cairn Info.

"De Blanche-Neige à Asha : Comment les princesses Disney ont évolué en 100 ans", Madmoizelle.

"La culture du viol et les mythes dans les films et séries", Pop Modèles.

"De la Belle et la Bête à L’Auberge espagnole : Comment nos fictions nourrissent la culture du viol", RTBF.

"Chloé Thibaud et la romantisation des relations toxiques", Marie Claire.

"Comment la pop culture banalise les violences sexistes et sexuelles", Cosmopolitan.

"Troubles psychiques : La pop culture, un moyen d’aller chercher un large public", Jean-Victor Blanc, France Culture.

"Interview de Jennifer Padjemi : Féminismes et Pop Culture", Sorociné.

"Les princesses Disney, ou l’évolution de la représentation de la femme dans le cinéma d’animation occidental", Lightyshare Academy.

“Pourquoi on a romantisé les BADBOYS ? Ce que la pop culture nous apprend à aimer avec Chloé Thibaud”,épisode de podcast DEEP de Melissa Amneris

“#99 - L'influence de la pop-culture sur les relations” épisode de podcast à retrouver sur KISS

"Comment la pop culture influence-t-elle nos schémas amoureux ?", émission Culture Prime, à retrouver sur france tv

Commenti