« Seul un oui est un oui » :le non-consentement dans la loi redéfinit les condamnations pour viol

- Laure ROUSSELET

- 16 juin

- 8 min de lecture

Dernière mise à jour : 30 juil.

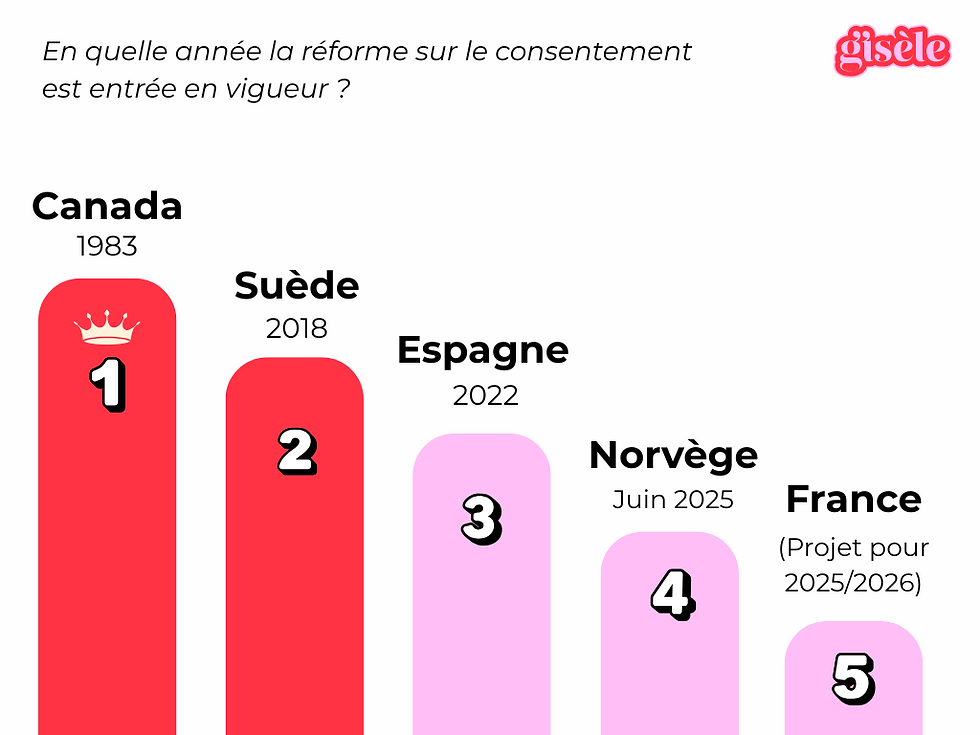

Le 6 juin 2025, la Norvège a rejoint une série de pays, tels que la Suède, l’Espagne ou encore le Canada, en introduisant dans son Code pénal la notion de non-consentement explicite dans la définition du viol.

Ce tournant législatif reflète une dynamique internationale visant à renforcer la reconnaissance juridique des violences sexistes et sexuelles. En France, une réforme similaire vient d’être votée par l’Assemblée nationale et attend l’aval du Sénat. Plusieurs pays ayant déjà modifié leur définition du viol sur la base de l’absence de consentement permettent aujourd’hui d’en mesurer les effets. Cette enquête s’appuie sur l’analyse des données déjà existantes en Suède, en Espagne et au Canada, un panel allant de l’Europe à l’Amérique du Nord, pour se concentrer sur un point précis : les condamnations avant et après cette modification de la loi.

En Norvège : “seul un oui est un oui”

Depuis le 6 juin 2025, le viol en Norvège est défini comme “un acte sexuel commis sans le consentement explicite de la personne”. Celui-ci doit être clairement exprimé, librement donné, et peut être retiré à tout moment.

L’absence de résistance physique, de violence ou de menace ne constitue plus un obstacle à la reconnaissance du viol. Cette réforme abandonne l’ancienne définition fondée exclusivement sur la contrainte, la menace ou la surprise. Cette nouvelle loi prend en compte les situations de sidération, lorsque la victime se trouve incapable de réagir ou de formuler un refus explicite.

La responsabilité repose sur l’auteur présumé et doit, par la suite, démontrer comment il s’est assuré du consentement de sa ou son partenaire.

Ce bouleversement juridique pourrait à terme faire évoluer les pratiques judiciaires. Encore faut-il, comme le précise Marion Lacaze, maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bordeaux et spécialiste du droit pénal espagnol, “qu’on donne à la justice les moyens d’appliquer les lois qu’on adopte”. Elle affirme : “Il ne suffit pas de modifier la définition légale pour transformer la réponse pénale. Il faut former les policiers, les magistrats, les avocats. Il faut aussi changer les outils de preuve.”. Elle précise que “ sans moyens, la réforme risque de rester lettre morte “.

“Il ne suffit pas de changer la loi pour faire tomber les condamnations”

- Marion Lacaze

En 2023, 1 480 viols avaient été signalés pour seulement 84 condamnations, soit un taux de 5,6 %. Ce chiffre pourrait évoluer si les magistrats s’approprient pleinement la réforme. Pour l’heure, aucune donnée ne permet encore d’évaluer l’impact de la loi norvégienne, adoptée depuis à peine une semaine. Le ministère de la Justice prévoit un premier rapport à l’automne. En attendant, des projections internes évoquent une requalification potentielle de 20 à 25 % des affaires actuellement classées sans suite, pour “défaut de preuve de contrainte”.

La pénaliste insiste néanmoins sur la complexité de la mécanique judiciaire : “Ce n’est pas parce qu’on change la loi que mécaniquement, on obtient plus de condamnations. La difficulté tient à la chaîne pénale. Le taux de condamnation ne dépend pas uniquement de la loi, mais aussi des pratiques policières, du parquet, de l’instruction, de la qualification retenue et du traitement judiciaire.” Elle atteste que “le taux de classement sans suite pour les plaintes pour viol avoisine les 70 % en France comme en Norvège, ce qui montre l’ampleur du défi à venir”.

D’aprés la Convention d’Istanbul, ratifiée par l’Union européenne en 2014, le viol est défini comme “le fait de commettre des actes sexuels avec une personne sans consentement mutuel”, incluant notamment la pénétration, et ce “en l’absence d’un accord libre et éclairé”.

Le consentement redéfinit, dès lors, les contours de la preuve. Ce n’est plus à la victime de démontrer une contrainte, mais à l’agresseur présumé de justifier d’un accord explicite. M. Lacaze note : “Ce qu’on attend aujourd’hui d’un auteur présumé, c’est qu’il soit en mesure de dire comment il s’est assuré du consentement.”. Elle observe également : “Le critère du consentement est éminemment subjectif. Il va se jouer sur des interprétations, des récits contradictoires. C’est pour cela qu’il faut former les juges et les enquêteurs.”. Elle prévient contre les disparités territoriales car selon elle : “Sans harmonisation des pratiques judiciaires, deux affaires semblables pourront être jugées de manière très différente d’un tribunal à l’autre.”.

À ce jour, aucun chiffre consolidé n’est encore disponible concernant les effets de la loi norvégienne, votée il y a tout juste une semaine. Il est donc trop tôt pour dresser un bilan complet. Toutefois, les comparaisons avec d’autres pays permettent d’anticiper certaines évolutions.

Marion Lacaze précise : “Ce n’est pas parce qu’il y a plus de signalements qu’il y aura mécaniquement plus de condamnations. La libération de la parole peut conduire à une augmentation des classements sans suite si l’on ne donne pas plus de moyens à la justice.”. Elle souligne que “seule une politique pénale globale, avec des moyens humains, financiers et des directives claires, peut assurer l’effectivité de la réforme”.

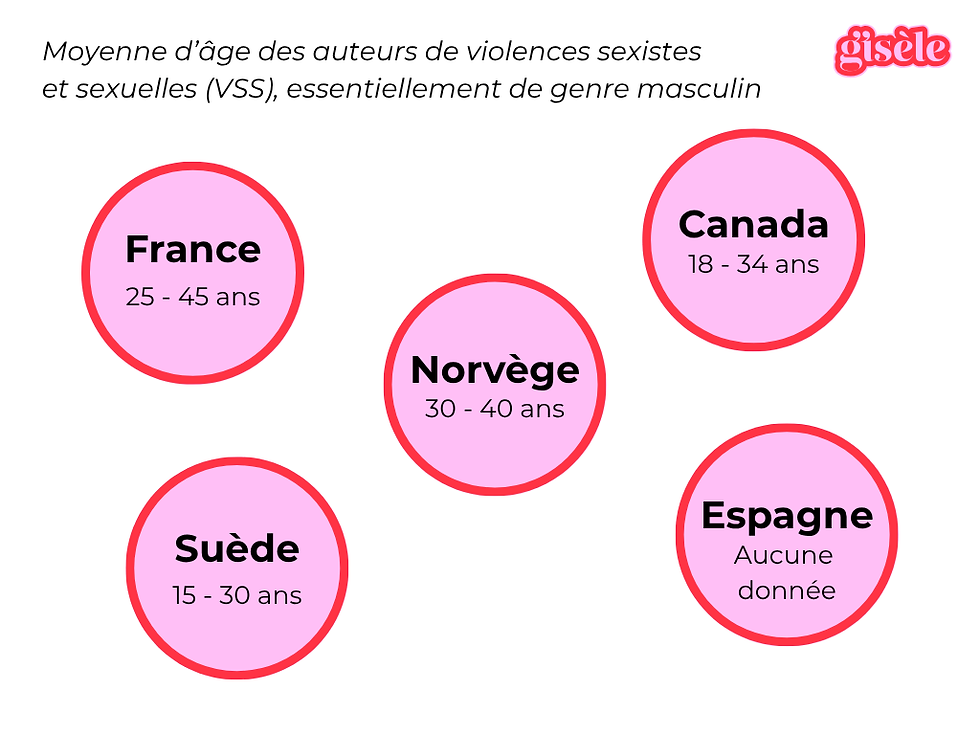

L’impact d’une telle réforme chez nos voisins européens

En Suède, le consentement explicite a été introduit dans la loi en 2018. Six ans plus tard, les effets sont mesurables. Le nombre de condamnations pour viol est passé de 190 en 2018 à 333 en 2023, soit une hausse de 75 %. Le taux de condamnation parmi les affaires jugées est passé de 53 % en 2017 à 64 % en 2023. En 2023, 121 condamnations ont été prononcées uniquement sur l’absence de consentement, même sans violence physique. Un tiers des condamnations post-2019 concerne désormais des cas sans violence physique.

Contrairement à l’Espagne, cette évolution s’est faite sans réforme pénale rétroactive problématique, grâce à un cadre d’accompagnement cohérent : formation des acteurs judiciaires, communication claire, mobilisation politique.

En Espagne, la loi “Solo sí es sí” (“Seul un oui est un oui”) est entrée en vigueur en 2022. Le premier semestre suivant, les plaintes ont bondi de 33 %. En 2024, les condamnations pour viol ont augmenté de 18 % par rapport à 2021.

Une étude menée sur l’année 2023 montre que les affaires jugées uniquement sur l’absence de consentement sont passées de 0 à 24 %. Certaines juridictions comme Madrid et Barcelone enregistrent des hausses atteignant 14 %.

L’experte en droit hispanique, M. Lacaze, rappelle que “la volonté du législateur n’était pas de créer un droit pénal plus clément. En oubliant le principe fondamental de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère – et en ne verrouillant pas l’application de la loi nouvelle – il a offert aux juridictions une porte d’entrée pour requalifier rétroactivement”. Cette faille a entraîné environ 1 200 réductions de peine, ainsi que plusieurs remises en liberté. Ces décisions ont largement entaché la réforme dans l’opinion publique.

Elle analyse également : “Le contexte social a été déterminant. Il y a eu l’affaire de la Meute, une forte mobilisation féministe, une pression sur les institutions.”. C’est cette combinaison entre mobilisation sociale, volonté politique et dispositif juridique clair qui a permis des avancées, malgré les limites. Elle précise que “la pression médiatique joue un rôle crucial dans l’évolution des poursuites”.

“Sans volonté politique et sans moyens judiciaires, les progrès sont lents.”

- Marion Lacaze

Au Canada, le pays précurseur de l’intégration du non consentement dans la loi en 1983, Statistique Canada estime que le taux de condamnation est passé de 3,5 % en 2010 à 5 % en 2022. Une lente progression, qui confirme l’idée que seule une réforme globale – législative, judiciaire et sociale – permet des effets durables. Marion Lacaze explique : “Le Canada montre que même avec une définition du consentement dans la loi depuis plus de 30 ans, sans volonté politique et sans moyens judiciaires, les progrès sont lents.”.

La Norvège incarne désormais un laboratoire d’observation des effets concrets d’une telle réforme. Pour Marion Lacaze, “les premiers mois montreront sans doute une hausse des signalements et une modification des pratiques d’enquête. Il faudra au moins deux à trois ans pour juger de son impact réel sur les condamnations”. Avant d’ajouter que “le cœur du problème reste la preuve, et non la définition juridique seule.”.

Pour conclure sur ses mots : “La loi ne suffit pas. Elle donne une direction, mais elle doit être suivie d’effets. Ce qui fait la différence, c’est la chaîne judiciaire dans son ensemble.”.

De Laure ROUSSELET, Charlène DEVEAUX et Charly DINCHER

Sources :

Entretien exclusif avec Marion Lacaze, juriste spécialisée en droit pénal espagnol et des violences sexistes et sexuelles.

“Qui ne dit mot consent” – Le droit espagnol, analyse juridique par Marion Lacaze (PDF).

“Agressions sexuelles et viols en Espagne depuis la loi du ‘solo sí es sí’”, étude réalisée par Marion Lacaze (PDF).

Brå – Application and consequences of the Swedish consent law[ (2025)] ➤ Données sur la hausse des condamnations pour viol en Suède : +75 % entre 2017 et 2021.

Sénat français – Rapport d’information sur les violences sexuelles (2024) ➤ Analyse du nombre de condamnations pour viol en France (1 sur 6 signalements).

Ministère de la Justice – Études et statistiques sur les violences sexuelles (France) ➤ Statistique française sur la judiciarisation des viols signalés.

Justice Canada – Gender-Based Violence: It’s Not Just[ (2019)] ➤ Condamnations pour agressions sexuelles : 1 sur 5 au Canada ; baisse de 45 % des peines de prison entre 2009 et 2014.

Swedish Gender Equality Agency – Présentation synthétique de la loi sur le consentement (Suède)

Ministère espagnol de l’Égalité – Étude sur les violences sexuelles sur mineurs

Ministère espagnol de l’Égalité – Bilan de la loi du ‘solo sí es sí’

Statistics Norway – Crimes reported and victims ➤ Nombre de viols enregistrés en Norvège entre 2013 et 2023.

Statistics Norway – Sanctions pénales (2000) ➤ Base de comparaison historique sur les sanctions pénales.

Portail espagnol de la criminalité ➤ Délits sexuels +14,8 % en 2023 en Espagne ; 42 % des victimes sont mineures.

Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (Espagne) ➤ Réductions de peine : 1 233 cas ; 121 personnes excarcérées suite à la loi “solo sí es sí”.

Sexual Assault Support Centre – Données générales sur les violences sexuelles au Canada

Amnesty International France – Violences sexistes et sexuelles

Ouest-France – La Norvège introduit la notion de consentement explicite (2024)

Reuters – La Norvège interdit les relations sexuelles sans consentement (2025)

Reuters – +75 % de condamnations en Suède après la réforme (2020)

El País – Conséquences de la loi du ‘solo sí es sí’ en Espagne

20 Minutos – Délits sexuels en hausse de 14,8 % en Espagne (2023)

U.S. Department of State – Rapport sur les droits humains en Norvège (2001)

Scandinavian University Press – Analyse universitaire des violences sexuelles

ATSA Blog – Enregistrement des délinquants sexuels en Norvège

Kjønnsforskning – Analyse critique sur les condamnations en Norvège

Comments